セイシェル

「一緒にアフリカに行かないか?」

川田氏からそう言われて、

「えー!? アフリカ?」とは思ったが、海外旅行に行くなら日常と全然違うところか日常より全然スケールが大きいところと思っていたので、すぐにOKした。

目的地はケニアだ。

子供の頃読んだ「少年ケニア」というマンガを思い出す。さて青年ケニアはどんなところか?

ワクワクしながら飛行機に乗るが、そう簡単にケニアには着いてくれない。

セイシェルという島で2泊もしなければナイロビ空港に到着しないのだ。

一緒に行くことになったS出版社のI氏と「ああ、早くアフリカに行きてえ。」とぼやきながらホテルのプールで泳いだり、島内一周ドライブをした。

その時は「あーなんでこんな退屈な島に2泊もしなきゃいけないんだ。」と思っていたが、あとで分かったのは、そこは世界有数の美しい島、リゾート地のひとつだったのだ。

しかしその島で覚えているのは、「日本から来た。」と言うと「Oh! 空手、空手。」と言って島民のお兄さんがすぐポーズをとってみせることと、12月末だったので、車のラジオから年中聞こえてくるメリークリスマス&ハッピーニューイヤーの言葉で「ああそうか、このふたつは同じ意味だったんだ。」と気がついたことぐらいだ。

行く前にもっと調べてセイシェルを楽しめば良かったと思う。

さてお待ちかねのケニアの空港に着くと、川田氏ら二名が待っていた。

そしてケニアはまさに日常と違うところだらけだった。

みやげ

路上のあちこちに土産物屋がある。

日本人だと3倍から5倍にふっかけるから必ず値切ると良い、そう言われたのを実践した。

「How マッチ?」とボクが言うと、

「60シル」と土産物屋の彼が答える。(1シリング≒23円当時)

「トゥ エキシペンシブ。ディスカウント OK?」

そう言うと土産物屋の彼はしかたなく自分の腕に55と書く。

アフリカンの腕にとがったもので引っ掻くと黒板のように字が書けるのだ。そしてこすれば消える。腕がメモ帳になるのだ。

ボクは「NO! 20。」

と強気で値切る。

すると彼はまたしかたないという顔で、自分の腕に40と書き直す。

ボクがそれでも強気で20と言うと彼は35と書く。

そこでボクが「じゃあいらない。」と言って帰ろうとすると急いで彼が引き止めて「20 OK.」となる。

このやりとりが面白くて手作りの動物たちを色々買い集めた。

ある時日本の女の子二人連れにこの方法を教えた。しばらくして彼女たちががっかりして帰ってきた。どうしたのかと聞くと、言われた通り値切り、最後にじゃあいらないと言って帰りかけたが、土産物屋が追いかけてきてくれなかったそうだ。

ボクの場合はもうひとつ面白いことがあった。

日本で買った黄色とピンクのジャケットを持っていった。安っぽくて派手で恥ずかしいからとても日本では着られない。まあアフリカで1〜2回着たら捨ててこようと思って持ってきたものだ。

ところが、そのジャケットを着ていると現地の人がみんな欲しがるのだ。

そこで一番欲しかった石でできたゾウやカバなど高価な土産物と交換することにした。

肌の黒い彼らには鮮やかな色が魅力的らしい。

国が違うと好みも大きく違うのだ。

肉屋

ナイロビの下町のレストランで食事をしようということになった。メンバーは我々4人と旅行会社の現地駐在員の遠藤さんだ。

「ここの肉は特別おいしい。」という遠藤さんの案内で店に着くと、なんと入り口に数頭の牛の肉の塊がぶら下がっている。

その大きな肉の塊の一部分を指差して店の人に何か言っている。

すると店の人がその部分を包丁で切りとり、こちらに渡してくれる。

遠藤さんはその肉を持って店の中に入る。店の奥の庭には木のイスとテーブルが無造作に並べられている。

店の奥に小さな窓があり、遠藤さんはその中の人に肉を渡す。しばらくすると肉が焼けて出てくるのだ。

野菜や飲み物は一切ない。自分で外から買ってくるのだ。肉が焼けるまでの間にそれらを買ってくると、さあいよいよ乾杯だ。

どれ肉の味は?

そう思って食べようとするボクを遠藤さんが止める。

「肉をいっぱい食べるコツは、なるべく噛まないこと。2〜3回噛んだらすぐ飲み込め。肉の塊が喉を通りやすいように、まずトマトを食べて喉を滑りやすくしておく。さあ、始めてくれ!」

そ、そんなこと言ったって肉の塊なんて簡単に飲み込めないよう〜、という訳で悪戦苦闘して食べたステーキだったのだ。

さて、ひと通り食べたあたりで遠藤さんがボクに言った。

「店の近くに止めてきた車が無事かどうかちょっと見てきてくれないか?」

さっそくボクが通りに出ると、あるある。ちゃんと無傷で車があるじゃないか。

でもボクはちょっと遊び心で、席に戻るとわざと暗い顔をして

「タイヤが全部なかったよ。」と言った。

ボクが驚いたのはその時だ。

それを聞いた遠藤さんは顔色ひとつ変えずこう答えたのだった。

「やっぱりな。」

あわてて、冗談だよタイヤは4本ともあったよ、と説明したが、タイヤがなくなっても驚かない国だったんだとそこでびっくり。

ゾウ

夜ホテルについて眠り、朝を迎える。当然ボクは思い切りカーテンをザーと開けた。カーテン開けたら、目の前にゾウが。

それも床まで大きなガラスが一面の引き戸になっていたので、そのガラスのすぐ目の前にでっかいゾウがいたのだ。

「な、なんでゾウがここに!?」

思わず後退りするボク。

あとで聞いたら、ホテルで飼っているゾウだそうだ。ホテルに着いたのが夜だったので、象がいることは知らなかっただけ。

地平線ランチ

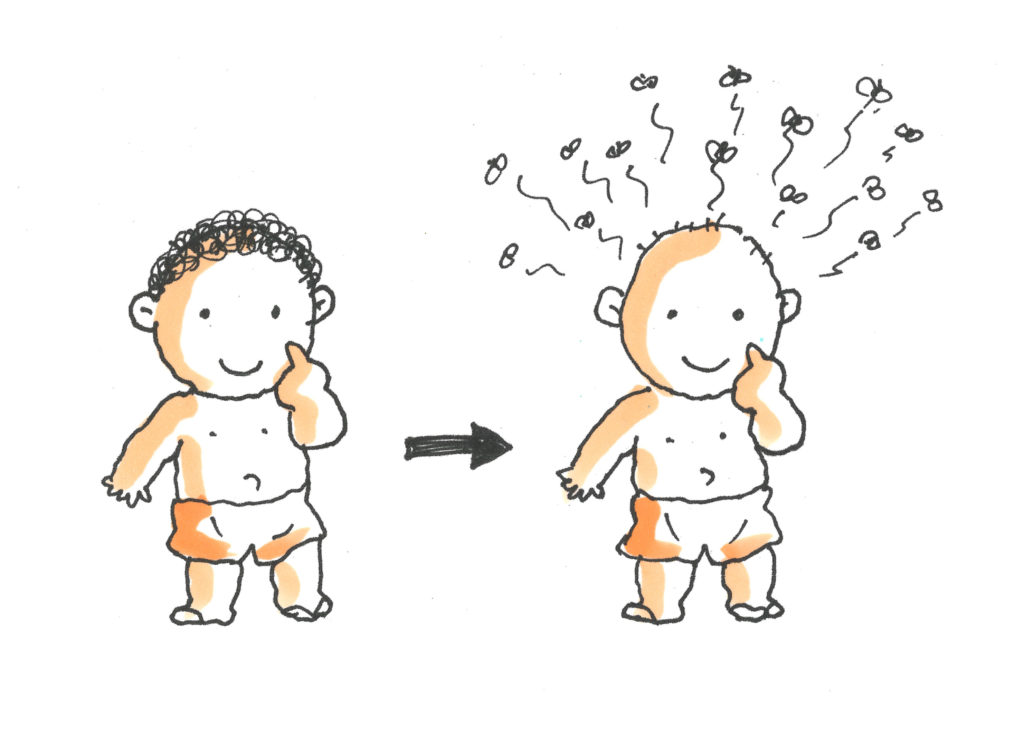

せっかくアフリカに来たのだから、アフリカの子供達にも会ってみたい。

そんなボクの要求に応えてンゴングヒルのキクユ族の集落を訪問させてもらえることになった。

丘の上にあるキクユ族の家に着くと、ランチの用意をしてくれている。

我々5人も家の中に入れないので、外のテーブルで食べることになった。

「地平線を見ながらランチが食べられるなんて。」

我々は感動しながら食べたが、料理の中身は意外に日本とあまり変わらない。肉野菜炒めだった。

さて、子供たちとのインタビューをまとめてみた。

1.親はベッドで寝るが、子供は3歳まで親と一緒にベッドで寝て、そこから先は地べたに毛布を敷いて寝る。

2.大きい子は大きい器、小さい子は小さい器を持ってみんな毎日水を運ぶ。

3.絵の授業は学校にある見本の絵をまねて描く。(塗り絵に近い)

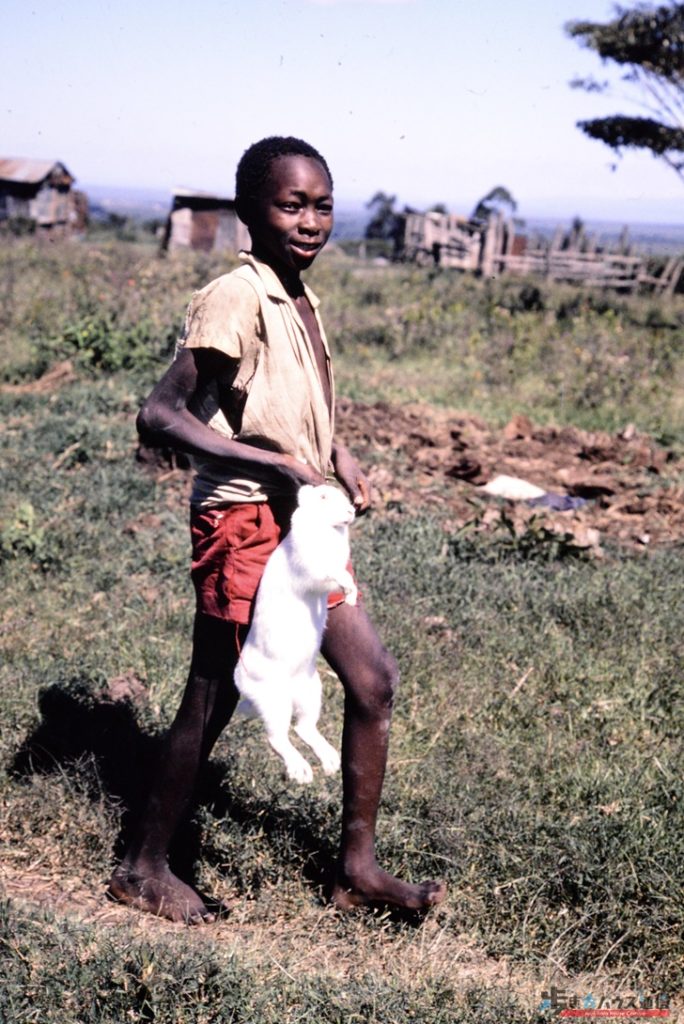

4.遊びは家畜(ヤギやウサギなど)をイジメて遊ぶ。(家畜はイジメられても、人の近くにいた方が安全で餌がもらえるから逃げないそうだ。)又は荷車に交代で乗って走り回って遊ぶ。

聞いてみて驚くことが多い。

日本から持って行ったボクのガラクタ工作や凧を見せたが、あまり喜ばれなかった。

マサイ族の家は近くを通っただけだが、牛糞を壁に塗って作っているのでとても臭い。

牛糞の中には消化しきれないワラがたくさん混ざっているので、まさに壁土と同じなのだ。

ウンチの家の子供たちは頭に細かい縮れた毛がある。と思っていたら、それは全てぎっしりとまっているハエだった。

大人は男も女も耳にピアスをしている。しかしどんどん大きいものに変えていくので、中には開けた穴にベルトを通している男もいる。すると穴が広がってビローンと耳たぶが下に垂れ下がっているので、直視したくなかった。

その時からボクはピアスが嫌いになった。

とはいえ、毛布を肩に長い槍を持って草原を歩くマサイはかっこいい。

そんなマサイの中にイギリスのケンブリッジ卒もいると言うのだから、本当にマサイは面白い。

笑顔

昔からボクは笑顔を作るのが苦手だ。

カメラの前で「はい、笑ってえ。」なんて言われても、「おかしくもないのに笑えるかよ。」と思ってしまう。

ある芸人はカメラマンにカメラを向けられて「はい、こっち笑ってください。」と言われて、

「簡単に笑って〜なんて言うけどな、こっちはどれだけ苦労して笑ってもらってんねん。笑ってもらわなきゃ商売にならへんから、こっちは必死や。」と怒り出したそうだ。

無理に笑顔を作ろうとすると、顔が不気味に引きつるだけ。そんなボクを見てみんなが笑顔になったりするけど。

ところが、そんなボクの心に大きな変化をもたらしたのがこのアフリカ旅行だったのである。

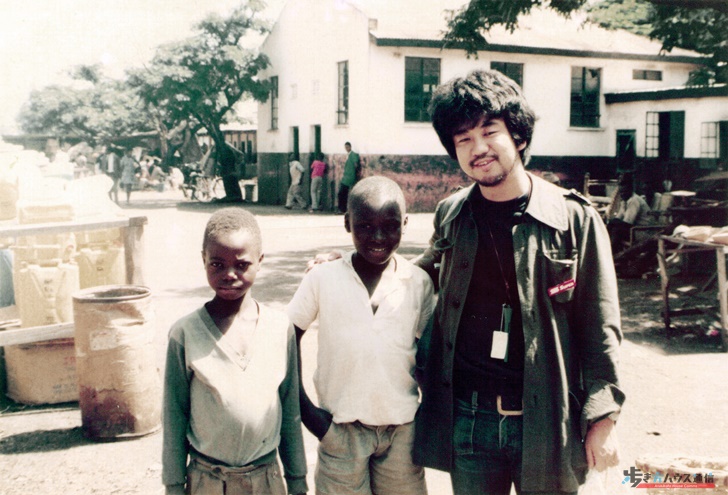

さてサバンナを車で走っていると、道路沿いに現地の方々の集落がある。時々車を止めると必ずブッシュの陰から数人の子供たちが現れる。

みんな興味津々だが、少し怖い。はにかむような笑顔をしながらこちらの様子を伺っている。

「へーイ!」などとなれなれしく声をかけようものなら、みんなさっと逃げるか隠れてしまう。かと言って言葉は通じない。スワヒリ語なら通じるかもしれないが、それもボクは話せない。

その時、はっと思ったのが笑顔だ。

にっこり笑って近づくと、みんなも笑って近寄ってくれる。片言の英語でも少しずつ話してくれる。

そうか、言葉は通じなくても笑顔は通じるんだ。笑顔こそ世界共通の言語だ。

この時からボクは無理に笑顔を作ることが上手になった。

ティーホテル

ビクトリア湖はまるで海のように大きい。この反対側はウガンダだ。明日はこのウガンダに行く。

ここを渡ればウガンダなのに、ナイロビ空港に戻りウガンダの空港まで飛行機に乗りまたバスで首都のカンパラのホテルに行くのを聞いてちょっと複雑。

岩の上に乗って湖を眺めていたらバランスを崩して落ち、手をすりむいてしまった。腕時計も壊れてしまう。

一緒にいた川田氏は、

「この湖には寄生虫がいて、傷から入り込み3日後には死ぬかも知れない。」

と言っていじわるそうに笑う。

さすがに今までの人生を振り返ったボクだったが、

「この抗生物質を飲んでおけば多分大丈夫。」と言うので早速飲んで少しホッとする。このことから見てもいかにこの川田氏の性格が悪いかが手に取るように分かるはず(笑)。まあ、中学生からの付き合いから生まれた重みのある言葉なのだ。

さて、どこまでも果てしなく続く茶畑の中を通ってやっとホテルに着く。

ホテルはその名の通り「ティーホテル」だ。

イギリスの植民地だったケニアは、ここで紅茶の葉を育て、イギリスの紅茶として世界に輸出されているようだ。

ティーホテルの帰りに大きな市場に寄った。ケニアの中でもかなり中心から離れた地方の市場なので、我々には珍しいものがいっぱいあるので、大はしゃぎして露店を見て回ったが、気がついたら日本人は我々だけ。

現地の市場に集まっている方々からみても日本人は珍しいらしい。

あとで市場で撮った写真を全部チェックしてみたら、市場にいる人たちの目線が全部我々に向いていた。

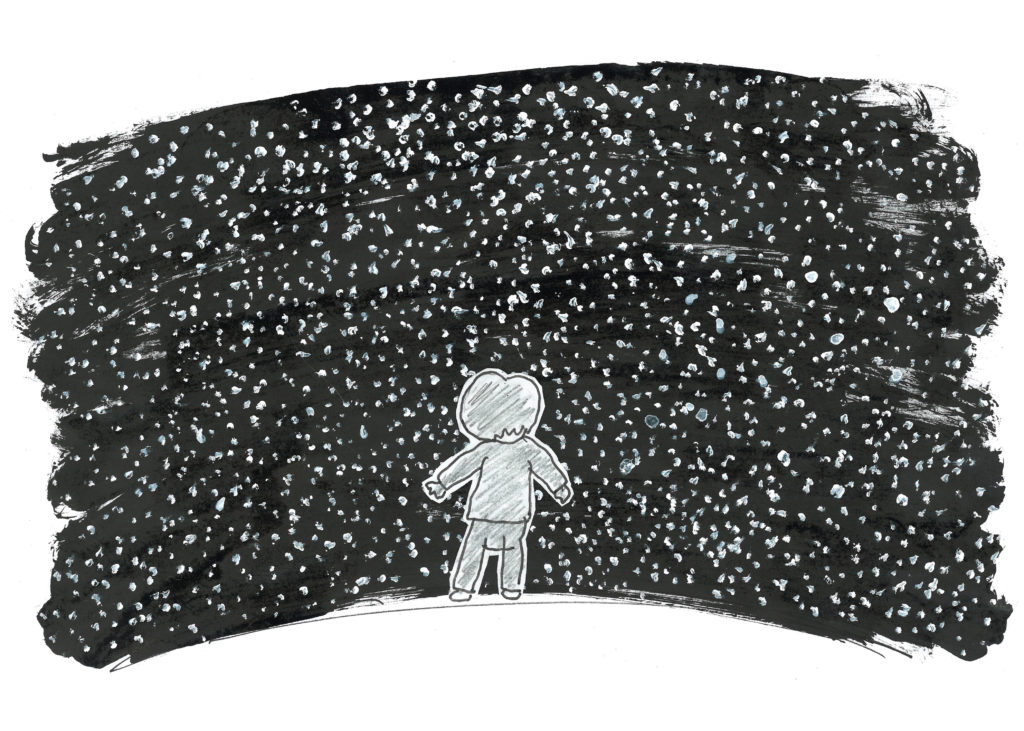

星空

ケニアに戻ってほっとしていると、いきなりサバンナにテントを張ってキャンプに行くと言う。

「そんな危険なことして本当に大丈夫なのか。」

行くべきかやめるべきか、ボクは悩んだ。

しかし悩んでも無駄だった。「さあ行くよ。」の一言で車は出発した。

国立公園内のサバンナを何時間か走り、やっと小さな川のほとりに到着した。

こんな広いサバンナの真ん中にテントを張って本当に大丈夫? 肉食動物だって住んでるわけだし、そうだ、いざという時は車の中に逃げ込もう。

心の中でそんなことを呟いていた時だ。

車にエンジンがかかる。現地の運転手が乗って手を振る。

「では明日の朝ね。」

どうやら運転手は近くの町に泊まってくるらしい。

「明日の朝まで頼りになるのはここにある手斧ひとつか。」

ボクはため息をついた。

テントを張り、ベッドを組み立て終わると、夕食の準備だ。

ボクとI氏は薪を集めに行く。

赤道直下のアフリカは夕暮れ時なく、昼から急に夜になる感じだ。トワイライトなんてないのだ。

たった今歩き出した時は明るかったのに、すぐに暗くなる。

コウモリたちがいきなりバタバタと飛び立つ。

川原におりると、向こう岸にたくさんの目が光っている。その距離10mもない。

「も、もう帰ろうか。」

ボクはI氏にそう言って近くの薪だけ拾って引き返すことにした。

考えてみてれば、小川の辺りは野生動物たちにとっても集まる水場だ。

夕食は即席ラーメン。サバンナの焚火で作るラーメンはまた一味違う。

テントは2つ。ボクとI氏で1つ。そして川田氏ら2人のテントだ。

寝るまでの少しの時間にボクはひとりでテントの外に出てみた。

遠くにマサイ族の家が少しあるらしいが、明かりは全くないと言っていい。

しばらくぼんやり立っていたボクは次第に空がはっきり見えてきて驚いた。

星空だけど星空ではない。上は180度地平線から地平線まで全部星なのだ。まわりは360度ぐるりと星なのだ。今まで低いところは星の明かりが消えていたりするが、ここは真上の星も真横の星も同じ力強さで光っている。

それだけじゃない。星と星の間も、星がぎっしり詰まっているのだ。

“星空がきれい”なんて感じではない。宇宙だ、ボクが感じたのは。

「そうか、ボクはこんな所にいたんだ。」

ということだった。

それから世界中のいろいろな国に行って星空を見たけれど、これ以上の星空は見たことがない。

この空を見ただけでボクはアフリカに来た甲斐があったと思う。

さて、いよいよテントで寝る時間が来た。

この時に注意することは、テントを隙間なく四方をとめることだ。

なぜならサバンナで一番恐ろしいのは、実はライオンでもハイエナでもなく、アリだという。その名もサファリアリ。

サファリアリは一度食いついたら二度と離さない。払っても払っても、体がとれても頭がとれても強い歯で噛みついている。

サファリアリの集団に襲われたゾウも気が狂ったように暴れまわって死んだという。

というわけで、まさにアリの子一匹も入らないようにテントの端をとめる。

しばらく眠れないでいると、テントの外で唸り声が聞こえてきた。

息を吸う時にも聞こえるこの声は、おそらく肉食動物の声か。

だんだん近づいてくる。

思わず緊張して息を殺してじっとしていると、その声は少しずつ離れて行った。

ボクはほっとして眠りについた。

ふたつのテントの間に焚き火がある。

この火が燃えている間はいいが、消えてしまったら危険なのではないか。

ハッと目を覚ましたら午前4時。ちょうど隣で寝ているI氏も偶然目を覚ましたらしく、目が合い、同じことを思った。

「焚き火に薪をくべようか。」「うん」

焚き火に薪をくべてからもう一度眠った。

朝になって聞いてみたら、川田氏も午前2時に薪をくべたらしい。

すると何の打ち合わせもなく、我々は2時間ずつ交代で薪をくべていたことになる。

というわけで朝、約束通り迎えにきた車に乗り、我々はサバンナを出発した。

さて、テントを張っている時に飛行機で一緒だった連中が観光マイクロバスで通りかかった。

「わー。元気―。」と手を振り、我々はバスが去って行くのを見送った。

その連中にまた帰りの飛行機で一緒になった。

すると彼らが言った。

「あなたたち、よく無事だったわね。本当によかったわ。」

なんでも帰りに彼らがまた我々がテントを張った場所を通ったら、そこにすごい数のゾウの大群がいたそうだ。

後で聞いたら、そこは国がキャンプを禁止している場所だったそうだ。